在过去的几年里,全钒液流电池凭借其本质安全、长时可靠等特性,赢得了产业界和资本市场的广泛认可。然而,其商业化进程仍面临"初始成本过高"的核心挑战。当时间来到2025年,锂电池储能中标价已接近0.4元/Wh,对比之下,液流电池亟需突破成本瓶颈。作为新型储能领域的重要技术路线,全钒液流电池无疑是一条具备潜力的百亿赛道,现在它迎来了关键的降本窗口期。

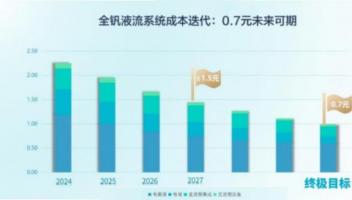

我们看到,各环节正逐步突破降本边界。根据星辰新能详细测算,随着技术的进步及规模化生产的实现,全钒液流储能系统成本有望下探到0.7元/Wh。

当液流电池翻越“价格”和“效率”两座大山,必将迎来产业的春天。

降本路径:深度解析全景透视

降本增效是一个全产业链协同的系统工程,需要持续在产业链建设、核心技术和关键材料的迭代突破等方面共同发力,快速精准突破效率与成本的边界。

当前国内4小时全钒液流储能系统成本仍保持在2元/Wh以上。据星辰新能测算,通过全产业链协同创新及规模效应带动,到2027年(中期目标)行业将迈入"1.5元时代",2030年有望突破1元大关。随着储能时长增加,功率成本将进一步摊薄,最终实现0.7元/Wh的终极目标。

围绕电解液、电堆、系统集成三大降本关键要素,我们来看看全钒液流储能系统的降本路径。

电解液降本三大突破路径:资源掌控、技术创新与规模效应协同发力

作为全钒液流储能系统的"能量载体",现阶段电解液占据总成本50%的比重,是降本攻坚的核心战场。其成本结构主要受三大关键因素支配:钒原料价格、电解液利用率及电解液摩尔浓度。星辰新能通过全产业链布局,在这三个维度实现电极液降本提效的突破性进展。

原料端:构建钒资源自主可控体系

根据理论计算,每1Wh储能容量需消耗5.6g五氧化二钒,这使得钒原料价格直接决定系统成本下限。当前行业呈现两大供给路径:

钢渣提钒:受益于钢铁行业结构调整,存量钢渣钒供给充裕,推动电池级99.5%高纯五氧化二钒价格快速回落。

石煤提钒:随着提钒技术进步,预计2027年高纯五氧化二钒冶炼成本将突破6.5万元/吨大关(基于0.8%品位、80%回收率)

星辰新能通过战略布局优质钒矿资源,将原料成本控制在8万元/吨,并持续通过产业合作,优化开采冶炼工艺,推动钒产量稳定增长,为后续降本预留充足空间。

技术端:浓度与利用率双提升

随着行业对硫酸体系电解液添加剂、新体系电解液的开发,以及高活性电极的应用,电解液利用率快速提升。星辰新能联合中南大学、中科院、恩菲研究院等顶尖科研机构,在电解液技术层面取得重大突破:开发新型添加剂,应用专利活化技术,大幅提升电解液利用率和摩尔浓度,降低单瓦时电解液用量;通过高活性电极材料优化,实现能量转化效率跃升,推动电解液价格来到0.9元/Wh。预计2027年前后,在钒价格保持8万元/吨不变的情况下,随着电解液利用率逐步提升至85%,浓度提升至2mol/L以上,电解液的价格也将进一步下降20%,达到0.7元/Wh左右。

技术的进步不仅直接降低电解液用量,更带动储液罐、管路系统等配套设备减量30%以上,产生显著的协同降本效应。

产能端:30万立方米基地构筑规模壁垒

星辰新能正在新 疆哈密建设的电解液超级工厂,规划总产能达30万立方米,可满足6GWh全钒液流电池储能用量,具有三重战略价值:保障关键材料自主供应安全;通过规模化生产降低单位制造成本;实现区域化布局,大幅降低运输费用。

到今年年底,哈密电解液基地将正式投产,并快速形成10万立方米的产能,为2GWh全钒液流电池储能的电解液用量提供关键支撑。

从钒矿资源到电解液研发制造,星辰新能正打开降本的黄金通道。通过"资源+技术+规模"的三轮驱动,到2030年电解液成本预计将从当前0.9元/Wh降至0.55元/Wh以内,降幅达40%,为全系统突破0.7元/Wh目标奠定坚实基础。

电堆降本“三向攻坚”:材料创新迭代、供应链垂直整合、智造规模化跃升

作为目前占全钒液流储能系统成本第二位的核心部件,电堆正迎来 “性能升、成本降” 的双重突破!星辰新能通过材料性能迭代、供应链深度整合及制造工艺革新,构建全维度降本体系,推动单瓦时成本从2024 年 0.55元/Wh降至2030年目标 0.1 元/Wh以内,全钒液流储能系统将迎来“平价心脏”。

在材料技术突破方面,聚焦高性能与轻量化方向:采用超薄离子交换膜,在厚度降低 20%、成本下降 30% 以上的同时提升电流密度,星辰新能预计在2027年前实现单堆电流密度达 320mA/cm² 以上,届时功率将显著提升,可实现相同材料用量下单位成本直线下降;电极环节引入新型碳基材料,通过减薄厚度提升反应活性,兼顾成本降低与能量效率双提升;自研自产石墨双极板,以浸渍石墨材料替代传统类型,结合模压流道结构设计,不仅使采购成本直降 50% 以上,更通过接触电阻优化显著提升电流密度和系统能量效率。此外,电堆流道结构的优化、提升流体分配效率等方式为电流密度提升开拓空间;

产业链合作,双管齐下实现成本管控:一方面与核心供应商紧密合作,建立完整的材料标准体系和检测验证体系,推动材料降本提质。另一方面布局关键部件自制能力,将流道板、端板等辅料从外部定制转向内部标准化生产,大幅压缩采购成本。

智能制造释放规模产能红利:在制造环节,星辰新能在常州、绍兴等地打造GW级超级工厂,综合规划产能达12GWh。依托自动化产线改造与良率提升,持续降低人工及辅材成本,单堆功率的提升更带动单位制造费用呈几何级下降,规模化效应加速成本摊薄。电极框、密封件等辅料的一体化制造与模块化设计,也通过标准化生产释放成本优化潜力。

星辰新能正构建“高性能材料→高功率电堆→智能制造提升良率”的正向循环:无需等比增加材料投入,仅通过膜材料升级、电极减薄、双极板自制等技术突破,即可实现单堆功率跨越式提升;叠加供应链垂直整合与智能化生产的协同效应,从材料性能、采购成本、制造效率三维度击穿成本壁垒。

系统集成:规模化采购降本与集成技术创新双路径推进

在全钒液流储能系统解决方案中,系统集成及配套设备(包括功率/容量集装箱、BMS、PCS升压一体机、储液罐、冷机及管路线缆等)虽无单一高溢价部件,但目前行业的整体定制化开发占比高、生产规模有限,该部分成本超0.5元/Wh。

为持续优化系统集成的成本结构,星辰新能通过规模化采购降本与技术集成创新双路径推进:

规模化效应释放,采购成本阶梯式下降

2025年起,随着交付量快速攀升,标准化部件采购规模扩大。星辰新能带动供应链伙伴推进标准化部件的开发,以规模化和标准化生产驱动集采价格快速下降。

集成技术升级,单位效能成本显著优化

模块功率提升:在500kW系统的基础上,如将单模块系统功率提升至1MW,系统集成度将翻一倍,相应的功率集装箱、PCS、BMS、冷机等部分部件用量减少30%-50%。

设计去冗余化:基于2024年规模化项目交付经验,星辰新能重构循环系统、电控系统等子系统设计,剔除过度冗余,实现客户需求的精准匹配与成本集约。

随着液流市场的起量,参考锂电系统集成的价格下行规律,全钒液流系统集成成本有望达到0.15元/Wh以内的价格水平,有效提升全钒液流电池的市场竞争力。

降本终局:迈向0.7元/Wh的跨越式新图景

实现全钒液流电池0.7元/Wh的终极成本目标,需要构建"技术突破+产业协同"的双轮驱动体系。这一里程碑式的降本工程,本质上是技术创新与规模效应协同共振的结果。

立足未来,随着材料体系持续优化、生产工艺迭代升级、产能规模快速扩张、供应链深度协同,全钒液流储能系统成本将突破1元/Wh临界点,并向0.7元/Wh的行业新标杆稳步迈进。这一进程不仅将重塑液流电池的经济性曲线,更将开启长时储能大规模商业化的新纪元。

4小时全钒液流储能系统全生命周期度电成本

当全钒液流储能系统成本下降至0.7元,就意味着其25年全生命周期度电成本将突破0.1元,其意义不亚于光伏度电成本降至0.1元带来的清洁能源革命。这一时刻的到来,不仅将重塑储能行业竞争格局,更将深刻影响全球能源转型进程。

经济性颠覆:一方面全钒液流电池凭借 25年超长寿命、零衰减电解液、极低维护成本,在4小时以上储能场景中实现碾压性经济优势;另一方面,0.1元/度的储能成本可使“风光+储能”综合电价低于煤电,彻底解决可再生能源并网经济性问题,加速 “碳中和”进程。

产业链带动:钒电池的经济性极大提升,钒成为“新石油”,对钒资源(中国占40%)需求激增,将带动采矿、电解液制备、电堆制造等全产业链升级,形成万亿级新赛道。

清洁能源发展:0.1元/度的储能成本可支撑高比例风光并网成为现实,带动非化石能源消费比重从2025年的20%提升至2060年的80%,真正实现“可再生能源+储能”的零碳新范式,有力支撑碳达峰、碳中和如期实现。

结语:

全钒液流储能产业已跨越从0到1的初创阶段,正迎来攻坚克难的关键爬坡期。翻越“成本”和“效率”的大山,全钒液流储能产业伙伴正一起重塑成本曲线,推动整个行业突破发展瓶颈,最终跨越锂电平价线,为新型储能的"百花齐放"开辟出充满可能的春天。

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。