微软Copilot 3D上线:拍照秒变3D模型,建模门槛彻底消失?

在数字内容创作领域,3D建模一直被视为需要专业技能的高门槛工作。然而,微软最新推出的Copilot 3D功能正在颠覆这一认知。这项由人工智能驱动的创新工具,能够将普通2D图像一键转换为可编辑的3D模型,标志着3D内容创作民主化迈出了关键一步。

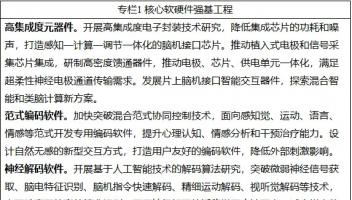

技术原理与操作流程

Copilot 3D基于深度神经网络和计算机视觉技术构建,其核心是通过分析2D图像的几何特征、纹理信息和阴影变化,重建物体的三维结构。用户只需在Copilot Labs平台上传一张主体清晰、背景简洁的图片,系统就能在数分钟内自动完成建模流程。整个过程完全可视化,无需编写任何代码或调整复杂参数。

实际表现评估

在常规物品建模方面,该工具展现出令人惊喜的完成度。测试显示,它对家具、日用品等结构规则的物体重建准确率较高,生成的模型不仅保持合理比例,还保留了原始纹理特征。这种表现使其在快速原型设计、电商产品展示等场景具有实用价值。

然而技术局限同样明显。在处理生物体等复杂有机形态时,系统容易出现结构错位和特征误判。典型案例如宠物照片建模时出现的解剖学错误,暴露出AI在理解非刚性物体时的固有挑战。这提示用户目前仍需谨慎选择建模对象类型。

行业影响分析

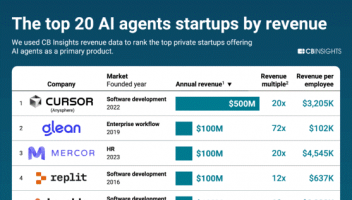

从产业角度看,Copilot 3D的免费开放策略可能引发连锁反应。对于游戏独立开发者和小型动画工作室,这意味着概念设计阶段的效率提升;教育领域则获得了一个直观的立体几何教学工具;而3D打印爱好者可以更便捷地将创意转化为实体。

但专业领域的需求远未被完全满足。工业级建模要求的精度公差、专业动画需要的高级骨骼绑定等功能,仍是这类自动化工具尚未突破的天花板。这预示着未来可能出现专业版与简易版并行的市场格局。

未来展望

微软此次技术尝试揭示了AI在创意工具领域的演进方向:一方面持续降低使用门槛,另一方面通过迭代提升处理复杂场景的能力。随着多模态大模型的发展,下一代工具可能会整合文字提示修改、物理属性设置等进阶功能。

值得注意的是,技术便利性也带来新的版权和伦理考量。当3D建模变得触手可及时,如何防止侵权内容的大规模生成,将成为平台必须面对的制度建设课题。

结语

Copilot 3D的出现确实大幅降低了3D内容创作的门槛,但所谓"彻底消失"的表述仍显夸张。它更像是打开了一扇新的大门:让非专业用户获得基础建模能力的同时,也为专业人士提供了快速草拟方案的辅助工具。这种人机协作模式,或许才是数字内容生产的未来常态。技术的终极价值不在于取代人类创意,而在于让更多人有能力将想象力转化为可触摸的形态。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。

任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )