机器狗热销背后:京东机器人品类井喷式增长藏隐忧

2025世界机器人大会的聚光灯下,京东公布的智能机器人销售数据引发行业震动。数据显示,今年618期间智能机器人品类整体增速超300%,具身智能品类更是实现17倍爆发式增长,其中家庭教育陪伴机器人与四足机器狗成为平台销量冠军。这份亮眼成绩单背后,既折射出中国消费级机器人市场的快速觉醒,也暴露出行业在技术落地与商业可持续性方面的深层挑战。

从消费端观察,当前机器人市场呈现明显的场景分化特征。京东3C事业群智能机器人业务部负责人徐磊透露,C端用户主要集中在一二线城市已婚家庭,教育陪伴需求占据主导;B端则以教育科研和特定行业应用为主。这种二元结构反映出市场仍处于功能型产品驱动阶段,四足机器狗的热销很大程度上得益于其"科技宠物"的娱乐属性,而非刚需型应用突破。值得关注的是,京东同步推出的租赁服务和以旧换新业务,侧面印证了高单价产品(多数服务机器人售价在3000-15000元区间)的消费门槛问题。

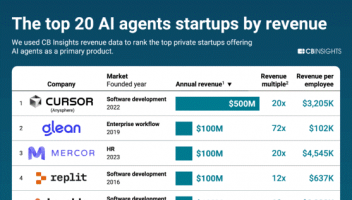

行业加速计划暴露战略焦虑。京东宣布的"百亿资源投入计划"看似激进,实则暗含对技术迭代风险的防御性布局。计划中"三年内助力100个品牌破10亿成交额"的目标,换算下来意味着要培育年均300亿规模的新兴市场,这个数字相当于2024年全球服务机器人市场规模的15%。如此激进的扩张策略,与当前机器人核心技术(如环境感知、运动控制、能源效率等)尚未取得突破性进展的现实形成微妙反差。

技术瓶颈与市场预期存在剪刀差。京东预测2028年中国机器人市场将达千亿美元规模,这个预测建立在AGI技术持续演进的前提下。但现阶段市售产品的智能水平仍处弱人工智能阶段,以热销的四足机器狗为例,其核心功能仍局限于预设程序下的基础互动,距离真正的环境自适应还有代际差距。徐磊提到的具身智能17倍增长,更多反映的是基数效应而非技术成熟度,目前该品类在京东整体机器人销售占比不足5%。

商业模式创新背后的可持续性考验。京东推出的JoyInside附身智能品牌采用平台化接入策略,这种轻资产模式虽然能快速扩充SKU,但可能稀释技术含金量。参照智能手机行业发展规律,当硬件差异化缩小后,价格战往往成为必然选择。目前接入的数十家头部品牌中,具备核心零部件自研能力的不足三成,这种结构性缺陷可能在未来引发同质化竞争。

消费习惯培育仍是长期工程。尽管京东通过租赁服务降低体验门槛,但机器人产品的日常使用频次和用户粘性仍远低于智能手机等成熟品类。市场调研显示,超过60%的家庭娱乐机器人会在购买三个月后使用频率大幅下降,这种"新鲜感衰退"现象直接影响复购率和生态建设。

站在产业发展的关键节点,京东的销售数据确实印证了市场需求的真实存在,但井喷式增长背后需要冷思考。如何跨越从"玩具级"到"工具级"的产品进化,如何平衡技术研发投入与商业回报周期,如何构建健康的产业生态而非简单的销售通道,这些问题的解答程度将决定机器人品类是延续增长神话还是陷入泡沫调整。或许正如徐磊所言"提供一体化服务"的初衷所示,在现阶段,完善用户体验和售后服务体系,比单纯追求销售增速更具战略价值。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。

任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )