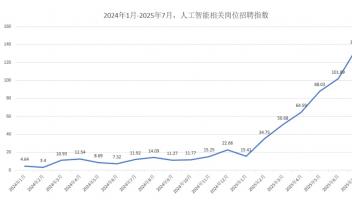

极客网·人工智能8月21日 当 OpenAI 首次在 7 月创下 10 亿美元单月营收的里程碑时,外界眼中的 AI 巨头正站在商业成功的顶峰。知情人士透露,OpenAI 2025 年营收预计将达 127 亿美元,较去年增长三倍。

但在这份亮眼成绩单背后,首席财务官 Sarah Friar 的直言却戳破了 AI 行业的 “赚钱真相”:即便营收不断破纪录,公司仍长期卡在 “算力紧缺” 的死胡同里,赚的每一分钱,似乎都要投入到无底洞般的算力建设中。

“现在对 GPU 和算力的需求已经到了‘抢货’的程度,我们最大的挑战从来不是赚不到钱,而是赚来的钱根本不够填算力的缺口。”Friar 在采访中毫不避讳地坦言。

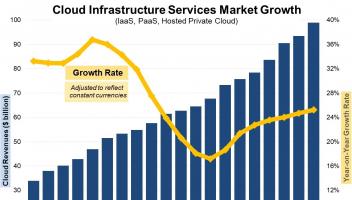

为了缓解这一压力,OpenAI 不得不双线作战:一边紧急推出 “星际之门” 计划、砸钱扩建基础设施,试图从供给端突破;另一边则被迫通过合作分散风险 —— 除了与甲骨文、CoreWeave 绑定,更离不开微软的 “输血”。这种紧密合作的背后,实则是 OpenAI 无法独立支撑算力需求的无奈。没有外部伙伴的资源支持,单靠自身根本扛不住算力消耗。

更现实的压力在于,算力缺口不是 “短期补能解决” 的问题,而是需要砸下天文数字的长期投入。CEO 萨姆・奥尔特曼上周公开表示,公司计划斥资数万亿美元建设数据中心,“我们赌的是需求会持续暴涨,训练模型的算力消耗只会越来越大,这种投入力度,比历史上任何公司在任何领域的布局都要激进。”

要知道,OpenAI 全年预计营收才 127 亿美元,而 “数万亿美元” 的投入规模,早已远超其当前的盈利能力。这意味着,即便营收保持高增长,公司未来很长一段时间都要处于 “赚得多、烧得更多” 的状态,盈利之路遥遥无期。

高估值的光环也难掩赚钱难题。本月初,OpenAI 正洽谈一笔约 60 亿美元的股票出售交易,对应估值高达 5000 亿美元;今年 3 月,它刚完成 400 亿美元融资,创下未上市科技公司融资规模纪录。但这些数字背后,是资本市场对 AI 未来的期待,而非当下的盈利实力。OpenAI 需要靠不断融资来支撑算力建设,一旦后续融资不及预期或算力需求超预期,资金链压力将瞬间凸显。

即便是产品迭代,也暗藏运营成本的压力。近期 OpenAI 推出最先进的 AI 模型 GPT-5,虽在企业客户和开发者中引发热情,但大量用户抱怨 “无法使用旧版本模型”,倒逼公司迅速为付费订阅用户恢复访问权限。“当你有 7 亿周活跃用户时,每个人的意见都很强烈。”Friar 的话看似在描述用户规模,实则暴露了运营难题:既要投入资源迭代新版本,又要维护旧版本用户体验,每一步都需要额外的成本投入,而这些成本最终都会侵蚀营收利润。

总之,从单月营收破 10 亿到年营收预计 127 亿,OpenAI 确实证明了 AI 的商业潜力,但 “算力紧缺、巨额投入、运营承压” 的三重压力,也揭开了 AI 行业的残酷真相:赚钱难,不是难在 “没订单”,而是难在 “赚的钱跟不上烧钱的速度”,难在 “长期被算力卡脖子”,难在 “高增长背后藏着高风险”。

对于 OpenAI ——以及更多大模型服务商来说,营收里程碑只是开始,如何平衡 “赚钱” 与 “烧钱”,才是未来真正的考验。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。

任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )